Comprendre l’anatomie avant un sinus lift

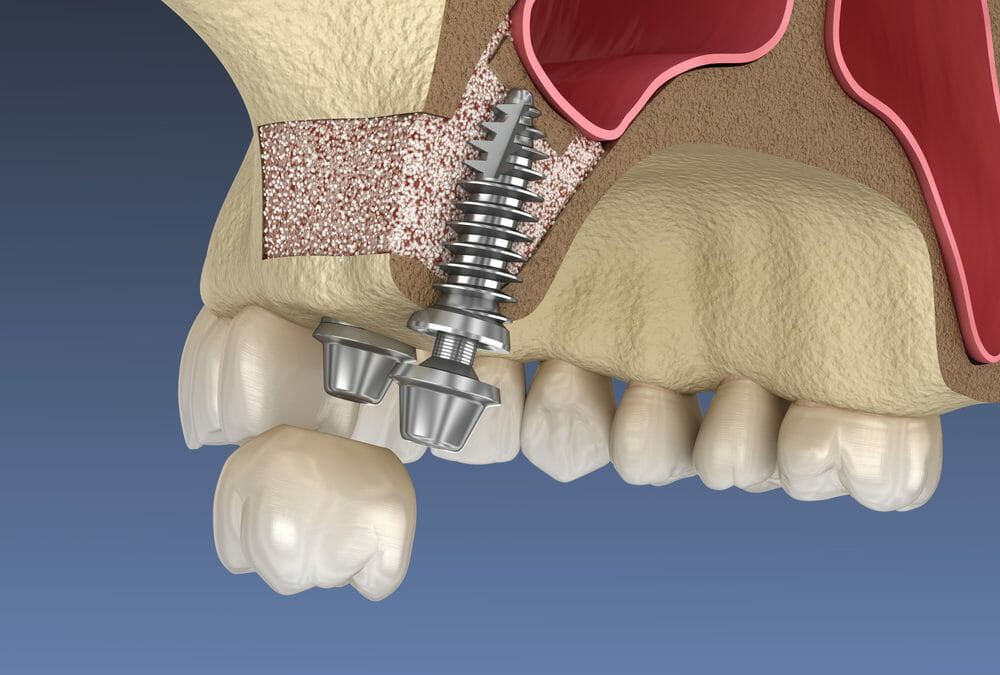

Le sinus maxillaire, vaste cavité pneumatique au-dessus des prémolaires et molaires supérieures, est tapissé d’une membrane délicate appelée membrane de Schneider. Après une extraction, la résorption de l’os alvéolaire et la descente du plancher sinusien réduisent parfois la hauteur disponible pour ancrer un implant. L’élévation sinusienne, plus connue sous le terme anglophone sinus lift, recrée ce volume osseux essentiel afin d’offrir à l’implant un socle solide et durable.

Pourquoi le sinus lift est crucial pour restaurer l’os

Le sinus lift n’est pas une simple opération d’ajout de greffon. C’est un acte chirurgical stratégique qui doit préserver l’intégrité de la membrane sinusienne, ouvrir une cavité stable où le biomatériau pourra s’ossifier et assurer une vascularisation active. Lorsque ces trois conditions sont réunies, le greffon se transforme en os vivant, apte à soutenir l’implant et à résister aux contraintes masticatoires les plus élevées.

Indications cliniques du sinus lift

On envisage le sinus lift lorsque la hauteur osseuse résiduelle dans le secteur postérieur du maxillaire descend sous la barre des six millimètres. Le geste est particulièrement indiqué chez les porteurs de prothèses amovibles instables, chez les patients qui désirent une restauration dentaire fixe ou chez ceux dont les sinus se sont pneumatisés après l’extraction. Avant toute chirurgie, le praticien évalue la santé systémique : un diabète mal équilibré, un tabagisme massif ou une sinusite chronique peuvent freiner la cicatrisation ou favoriser les infections.

Techniques de sinus lift latéral

La voie latérale reste la plus polyvalente. Une incision crestale décolle un lambeau plein-épaisseur ; une fenêtre osseuse est usinée sur la paroi buccale avec une fraise diamantée ou un insert piézochirurgical. Une fois la fenêtre mobilisée, la membrane de Schneider est délicatement soulevée, créant une loge que l’on remplit d’un greffon autogène, allogène, xénogène ou synthétique. Dans un sinus lift latéral, l’implant peut être posé en une étape si la stabilité primaire dépasse 20 Ncm ; sinon, on attend six à huit mois que l’os néoformé gagne en densité.

Techniques de sinus lift crestal

La méthode crestale, dite également trans-alvéolaire, est moins invasive. Le forage implantaire atteint quasi le plancher sinusien ; des ostéotomes convexes, frappés délicatement, fracturent ce plancher et le repoussent vers le haut. La cavité est ensuite comblée d’un biomatériau injecté ou compacté. Cette technique convient lorsque la hauteur osseuse résiduelle approche cinq millimètres. Les kits hydrauliques récents injectent du sérum physiologique pour décoller la membrane avec une précision encore supérieure, réduisant le risque de perforation.

Choisir le biomatériau pour le sinus lift

La réussite d’un sinus lift dépend grandement du greffon.

-

L’autogreffe, prélevée sur la mandibule ou le tubérosité maxillaire, offre un potentiel ostéogénique inégalé mais prolonge la chirurgie et ajoute une zone donneuse.

-

Les xénogreffes à base d’os bovin déprotéinisé assurent une architecture poreuse ultra-stable qui maintient le volume dans le temps.

-

Les allogreffes humaines se vascularisent plus vite grâce à leur matrice collagénique native.

-

Les céramiques de phosphate de calcium, enfin, se résorbent lentement et laissent place à un os néoformé dense, particulièrement appréciées chez les patients refusant les tissus animaux ou humains.

Étapes clés d’un sinus lift latéral réussi

Après l’incision, la fenêtre osseuse est tracée puis affinée au piézochirurgien pour éviter les micro-fissures dans l’os cortical. La membrane est libérée avec des détache-membrane mousse pour réduire le risque de déchirure. Le biomatériau est tamponné sans sur-compression afin de préserver la vascularisation. Lorsque l’implant est posé en simultané, il est ancré dans l’os natif pour garantir une stabilité primaire. Enfin, le lambeau est repositionné sans tension et suturé ; l’étanchéité ainsi obtenue protège le sinus lift de toute contamination bactérienne.

Suites opératoires après un sinus lift

Les 48 h qui suivent un sinus lift sont critiques. Un œdème modéré est attendu ; glaçage intermittent et anti-inflammatoires limitent l’enflure. Une antibiothérapie couvre la phase à risque infectieux. La vascularisation pénètre ensuite le greffon, amenant oxygène et cellules ostéoprogénitrices. Vers la sixième semaine, les premiers trabécules osseux se forment ; à six mois, l’os nouveau présente une densité qui rivalise avec le maxillaire natif.

Complications possibles et gestion du sinus lift

La perforation de la membrane est la complication la plus fréquente, surtout chez les patients présentant des septa osseux ou une muqueuse fine. Lorsqu’elle survient, un patch collagénique résorbable suffit souvent à protéger le greffon. Les infections, rares, se manifestent par douleur pulsatile, fièvre légère et œdème persistant ; un drainage et une antibiothérapie ciblée rétablissent la situation. La perte de volume greffé est souvent liée au tabagisme : un programme de sevrage avant le sinus lift améliore significativement le taux de succès.

Innovations qui optimisent le sinus lift

L’utilisation de facteurs de croissance recombinants, comme la BMP-2, accélère l’ossification en stimulant les cellules mésenchymateuses. L’impression 3D de matrices personnalisées en phosphate de calcium, conçues à partir du cone-beam, permet un comblement parfaitement adapté à la topographie. Les membranes collagéniques enrichies en nanoparticules d’argent créent une barrière antibactérienne et favorisent une cicatrisation spectaculaire. Enfin, la piézochirurgie, grâce à ses micro-vibrations sélectives, préserve la membrane et réduit la morbidité.

Suivi à long terme après un sinus lift

Trois mois après l’intervention, une radiographie panoramique vérifie la stabilité du greffon ; à six mois, le cone-beam contrôle la densité osseuse avant la mise en charge. Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et des visites semestrielles limitent le risque de sinusite rétrograde et de péri-implantite. Avec ce suivi, les études affichent des taux de survie implantaire supérieurs à 95 % dix ans après un sinus lift.

Impact d’un sinus lift réussi sur la qualité de vie

En redonnant la possibilité de porter un implant fixe dans une zone jadis jugée inopérable, le sinus lift transforme la vie quotidienne. Le patient retrouve une mastication efficiente, une diction claire et un sourire sans lacune, bénéfices qui favorisent la confiance sociale et le confort psychologique. Parce qu’il restaure à la fois la fonction et l’esthétique, le sinus lift est plus qu’un acte technique : c’est un tremplin vers un mieux-être global.

Bilan clinique du sinus lift

Maîtriser le sinus lift exige une connaissance fine de l’anatomie sinusienne, un choix rigoureux de biomatériaux et un protocole opératoire méticuleux. En respectant ces piliers, le clinicien offre à chaque patient une solution fiable, esthétique et fonctionnelle, capable de résister au temps comme aux contraintes masticatoires les plus exigeantes.